Более трёх десятилетий учёные пристально наблюдают за вечной мерзлотой в Каларском округе. Какие тайны она хранит? Какие научные откровения подарила?

Об этом рассказал Дмитрий Сергеев, заведующий лабораторией имени Г. З. Перльштейна Института геоэкологии имени Е. М. Сергеева Российской академии наук.

Дмитрий Олегович, расскажите, пожалуйста, о работе, которую ведёт ваша лаборатория, исследуя вечную мерзлоту.

– Вечная мерзлота, на мой взгляд, – неотъемлемая часть природы, как леса и реки. Стремление познать окружающий мир естественно для человека. С тех пор, как в XIX веке люди впервые столкнулись с этим явлением, началось изучение мерзлоты. Мы наблюдаем за динамикой температурного режима и влажности грунта на территории Верхнечарской котловины, хребтов Удокан и Кодар. Важно отметить, что изучение вечной мерзлоты ведётся по всей России и Каларский округ – лишь малая часть этого масштабного многолетнего исследования. Первые, ещё эпизодические, данные мы получили в 1986 году. А в 2005 году, поместив современное оборудование внутрь шурфа, мы смогли автоматизировать процесс измерений, фиксируя данные каждые три часа. С тех пор наблюдения ведутся непрерывно.

Данные вы получаете дистанционно?

– Нет. Каждый год я приезжаю в Каларский округ, чтобы лично собрать всю информацию. В моём ведении 12 рабочих площадок, расположенных от Кодара до средней части Удокана. Общее расстояние, которое мне приходится преодолевать, – около 50 километров. Специальные датчики установлены в шурфах и скважинах, пробуренных на различную глубину. Моя задача – собрать данные, записанные этими устройствами.

Скважины стараемся сохранять. К сожалению, в прошлом году сильный пожар уничтожил часть оборудования. Его пока не восстановил. В этом году в составе экспедиции также работали студенты, аспиранты и преподаватели различных вузов Железногорска Красноярского края и Москвы, которые параллельно вели наблюдения по другим темам.

Из открытых источников известно, что около 65 % территории России находится в зоне вечной мерзлоты. А какой процент территории Каларского округа она покрывает?

– Эти данные очень приблизительны. Чтобы точно определить границы мерзлоты, необходимо бурить множество скважин повсеместно. Исходя из косвенных данных и расчётов, примерно 95–97 % территории Каларского округа покрыто вечной мерзлотой. Вероятно, её нет под Чарскими песками, но это лишь предположение.

Какова цель ваших исследований?

– Каларский округ – это мозаика контрастов, где разница между тёплыми и холодными ландшафтами достигает восьми градусов по среднегодовым температурам грунта. Представьте себе, среди суровой тайги встречаются оазисы тепла, такие как, например, Чарские пески, где даже на глубине 15 метров земля хранит стабильные +2°C круглый год. Но стоит лишь немного отойти от этого чуда природы, например к автомобильному мосту близ села Чара, и при тех же климатических условиях годовая температура грунта –5,1°C. Вот поразительный пример в значимости условий теплообмена через поверхность.

Кроме этого, мы ведь наблюдаем не только за грунтом, но и за температурой воздуха. К сожалению, после советского времени многие метеостанции закрылись. Например, одна из них в Наминге. Мы её восстановили и возобновили эти наблюдения. И убедились в том, что климат теплеет с одинаковой скоростью, будь то вершины гор или долины. Но мерзлота реагирует на это по-разному. Там, где царят горные ветра, она чутко реагирует на колебания климата, а в котловинах, на кочкарных болотах, наоборот, становится ещё холоднее. Этот парадокс стал для меня настоящим откровением. У нас родилась гипотеза, способная объяснить это причудливое явление, но её необходимо доказать, подкрепить расчётами, облечь в форму математической модели. И это тоже одна из наших целей: понять, как мерзлота отзывается на внешние воздействия, будь то вмешательство строительства или глобальное дыхание изменяющегося климата.

А были ещё какие-то открытия или наблюдения?

– Интересные наблюдения, которые требуют дальнейшего изучения, действительно были сделаны. Это понимание того, как течёт вода по склонам. Верхняя часть мерзлоты оттаивает летом. А зимой всё опять становится мёрзлым. Так вот, в летний сезон вода, оказывается, концентрируется в узких полосах, причём не только в россыпях курумов, но и под лесными участками. И вот эта концентрация тоже оказалась неожиданностью и очень интересным явлением.

Насколько важны и значимы эти исследования для каларцев?

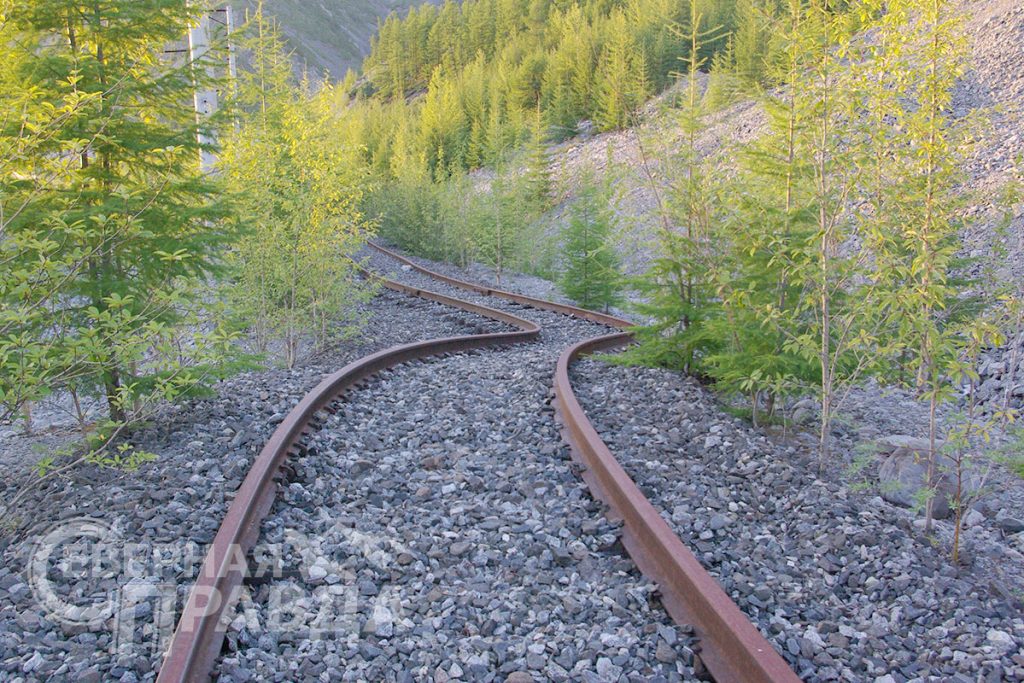

– В первую очередь, людям важно знать и прогнозировать состояние мерзлоты, чтобы понимать, сколько средств потребуется на поддержание инфраструктуры, на обуздание её капризов. Ведь изменения в мерзлоте – это предвестники неблагоприятных процессов, требующих немедленного вмешательства. Выполнив исследование вдоль заброшенной железной дороги из Чары в Чину, мы лишний раз убедились, что и железная, и автомобильная дороги продолжают разрушаться, хотя в учебниках пишется, что со временем все нарушения, связанные со строительством, со временем приходят в равновесие с окружающей средой. Мы видим, что это не так. Таким образом, строя новую инфраструктуру, мы должны быть готовы к возрастанию затрат на её содержание. Вот такой прикладной, житейский аспект исследования.

Наверное, важны прогнозы по «поведению» мерзлоты при планировании строительства объектов?

– Прогноз в строительстве сейчас сделан обязательным элементом изысканий. Пока у нас недостаточный багаж знаний, чтобы его делать с высокой точностью. Для этого необходимо учитывать много разнообразных данных. Это тоже одна из наших целей: мы пытаемся считать прогнозные задачи для Каларского региона.

Что станет результатом вашего исследования?

– Уже сейчас мы создаём, наполняем общероссийскую базу данных измерения температур, которая призвана объединять информацию из разных уголков страны. Так составляется картина разнообразия состояния мерзлоты в России. Этим занимаются в основном академические институты. Сейчас принято решение о разработке общегосударственной программы мониторинга мерзлоты, за которую будет отвечать Росгидромет. К сожалению, имеющийся опыт не используется, система создаётся заново.

Сколько ещё нужно времени мониторить, чтобы составить какую-то целостную картину по мерзлоте?

– Это процесс постоянный, так как каждый год уникален. Меняются факторы, которые воздействуют на состояние мерзлоты, соответственно и она ведёт себя по-разному. Мониторинг должен быть непрерывным, подобно тому, как мы следим за погодой. Эти наблюдения человек ведёт уже триста лет, а за мерзлотой – в лучшем случае пятьдесят. Мы знаем о ней так мало! А она живая, изменчивая. Например, курумы хребта Удокан активно теплеют и лёд, веками хранившийся в их глубинах, тает, вызывая просадки. Это хорошо видно на примере железной дороги Чара – Чина. А где-то мерзлота остаётся невозмутимой, не реагирует на потепление климата. Примером тому может служить Якутск, где температура воздуха поднялась более чем на 2 градуса, а температура мерзлоты изменилась незначительно.

А почему стали изучать именно север Забайкалья?

– Впервые я приехал сюда в далёком 1983-м в связи с предполагаемым освоением Удоканского месторождения и строительством БАМа. Был в составе экспедиции геологического факультета Московского государственного университета. И с тех пор этот край меня не отпускает. Каждый год я открываю здесь что-то новое и не перестаю удивляться первозданной красоте северной природы.