В январе 1952 года появился на свет приказ о создании Удаганской геологоразведочной партии. Именно эту дату мы и принимаем за точку отсчёта, с которой начались разведка и последующее освоение подземных богатств Каларского округа.

На Крайнем Севере все условия экстремальные, на пределе. И характеры людей предстают здесь в чистом виде, без наносной шелухи. Многие годы заниматься нелёгким делом, зачастую месяцами вдали от семьи, в непогоду, – для этого нужно хоть немного быть и романтиком. Это чувство первооткрывателей звало вперёд землепроходцев во все времена. Сегодня геолог уже не похож на исследователя прежних лет – с молотком в руках и рюкзаком за плечами, до отказа набитым образцами горных пород. Но люди, связавшие свою судьбу с геологией, как и прежде, остаются в душе подвижниками, первопроходцами, готовыми ради новых открытий работать в труднейших условиях.

Хочу, чтобы мне поверили на слово: по концентрации интересных людей Каларский округ равных себе не знает. Это объяснимо – сюда шли и идут люди увлечённые, нестандартные. За каждой фамилией стоит интересная личность. И, погружаясь в историю коллектива Удоканской экспедиции, мне хотелось бы выразить искреннее уважение к человеческому и гражданскому подвигу этих людей.

ГОРЫ ВНУТРИ МЕНЯ

Почётный житель Каларского района, заслуженный геолог Читинской области Галина Михайловна Захарова:

– Несмотря на то, что традиционно многие считают работу в сфере геологии мужской прерогативой, в геологических партиях всегда работали и женщины. Мы были геологами, маркшейдерами и даже технологами буровых работ. Каждая из нас выбирала этот путь по своим причинам. Но в одном я уверена: все мы понимали, что нам придётся столкнуться с определёнными жизненными трудностями. Геология – это всё-таки образ жизни. Вспоминаю свою преддипломную практику в Нижнеангарской экспедиции. В маршруты ходила в паре с геологом Сашей Ушаковым. Ростом он был два метра, и, соответственно, когда он делал один шаг, я делала два. Так что было, конечно, трудновато. Условия, мягко говоря, не располагали к тому, чтобы я выглядела, так скажем, прилично. Когда мы садились выпить чаю, он всегда говорил: «Посмотри на себя: вся ободранная, в кирзачах, в укусах. А училась бы в кулинарном техникуме, носила бы белый халат и ела бы досыта…» Уже сейчас, спустя много лет, рассуждая про себя на эту тему, я признаюсь себе, что, если можно было бы начать жизнь сначала, пошла бы я в ветеринары и работала бы в зоопарке, потому что я очень люблю животных – всех без исключения, – признаётся моя героиня.

О ЖИВОМ УДОКАНЕ

Удокан воспринимается ею не просто точкой на географической карте мира с горами, речками, животными и птицами. В каждом слове, сказанном Галиной Михайловной об Удокане, сквозит не то чтобы тоска или грусть, а то, что я назвал бы светлым чувством, которое испытывают, когда скучают по близким людям. А что если представить Удокан пусть не в образе человека, но всё же как живой организм? Тогда он окажется наделён не только материальной структурой – деревьями, хребтами, озёрами, но и духовной составляющей: накопленными за годы воспоминаниями, ощущениями, впечатлениями. Всем тем, что сформировало тех, кто там жил и работал. Вот и для Галины Захаровой Удокан стал близким другом. Другом, к которому и относиться нужно соответственно. Важно соблюдать некий кодекс: Удокан оказал радушный приём в своём «доме» – было бы негоже его не уважать. Моя героиня уверена, что только подружившись с хозяином, можно рассчитывать на успешное сотрудничество.

– Я на самом деле воспринимала Удокан как живое существо, которое всё понимает. Например, у меня в соседях в Наминге когда-то жила буряточка. И она мне часто говорила, что у каждого места есть свой хозяин. Когда заходишь куда-нибудь, у хозяина нужно попросить разрешения. С тех пор для меня это стало принципом отношения ко всему в жизни: любой местности нужно обязательно сообщить, что ты не собираешься причинять зло. Ты просто возьмёшь то, что надо, и уйдёшь. Уйдёшь, не навредив, – признаётся Галина Михайловна и продолжает свой рассказ: – Пусть прозвучит немного банально, но ведь красота в глазах смотрящего. Удокан прекрасен, хотя я и понимаю, что природа в сравнении с другими местами, возможно, и слабенькая. Потом смотрю и чувствую, что даже те курумы, те чахлые картины кедрового стланика, те скальные останцы на вершинах меня как будто бы манят – глаз не отвести, и мне всё красиво. А по ночам мне снится Наминга – деревенька с фантастической природой: две горы, а между ними узенькое-узенькое ущелье. Зимой в час дня солнышко выйдет из-за одной горки, а уже в три часа за другую горку закатится. Но зато когда встаёт луна, огромная-огромная, все завороженно на неё глядят и восклицают: «Какая у нас всё же красота!..»

МЕДЬ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

– В 1986 году я стала начальником Удоканской партии. В нашу большую партию входили участки Чинейского месторождения, участок Наледный Катугинского месторождения, Сакинское месторождение меди и, конечно, Удоканское месторождение. Когда-то, в советское время, бытовало следующее мнение: кто возьмёт Удокан, тот получит всё. Это буквально значило, что будет положено начало освоению медных месторождений и рудопроявлений Каларского района. Подчеркну, что, произнося слово «Удокан», мы имеем в виду не только Удоканское месторождение. В реальности это целый массив Удокан. Им занимались поколения 1950-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов – целая эпоха геологического, геофизического, гидрогеологического, инженерно-геологического изучения Удоканского месторождения меди.

Что такое Удокан сегодня? Это огромное месторождение, и я больше чем уверена, что в итоге воплотится в жизнь мечта, которой мы жили: здесь будет город. Будет создана новая геологическая партия, и будет ещё работа для молодых геологов, которые полюбят Удокан. И фланги Удокана надо разведывать – сколько белых пятен на карте… Для долгой и бесперебойной работы Удоканского горно-металлургического комбината минерально-сырьевая база должна постоянно увеличиваться. Я бы не ставила точку, запятую или знак вопроса, – предлагает Галина Захарова. – Конца не будет. Никакой знак препинания я бы не ставила. Хотя подождите! Пусть будет многоточие – как символ вечности. Красиво же так…

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

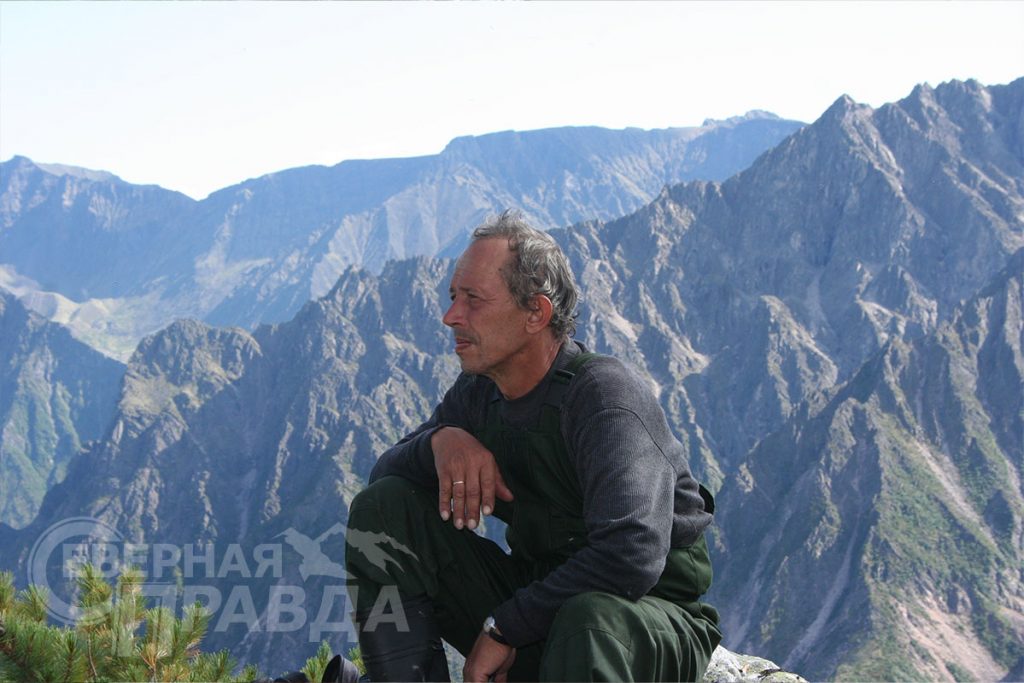

Сергей Константинович Вояковский – коренной ленинградец, кандидат геолого-минералогических наук. Летом 1970 года, после окончания 9-го класса, состоялось его «посвящение» в профессию: на Урале он прошёл свой первый маршрут.

– Нас забросили на вертолёте в тайгу. Геологи занимались научно-исследовательскими работами, направленными на изучение агатоносности региона. Я был впервые оформлен как работник партии. Со своим одноклассником мы ходили в маршруты, поварили, сплавлялись на надувных лодках 200 километров по реке Цильме, гружёные под завязку, – вспоминает Сергей Константинович. – А свою научную деятельность я начал ещё в студенческие времена (и курсовые, и дипломный проект были посвящены марганценосности Новой Земли), – продолжает свой рассказ Сергей Константинович. – Тема моей диссертации звучала следующим образом: «Нижнепермская марганценосная формация Новой Земли». Вообще, Новая Земля для меня важное место, в чём-то даже родное. Ведь ещё будучи студентом, я работал на Новой Земле: каждый день проходил до 50 километров с рюкзаком за плечами. Я называю себя непризнанным первооткрывателем месторождения. Почему так? Марганцевые руды в нижней перми Новой Земли были установлены при проведении геолого-съёмочных и тематических работ в 1977 году геологами ПГО «Севморгеология» Л. Г. Повышевой, Г. Е. Черняком на Южном острове и Н. Н. Соболевым на Северном. Начиная с 1979 года я принимал участие в специализированных и поисковых работах, направленных на изучение марганценосности Южного острова Новой Земли. Работа эта была серьёзная и трудоёмкая – на подготовку данной диссертации у меня ушло 7 лет исследований. Одним из главных выводов диссертации явилось то, что на Новой Земле предполагалось обнаружение стратиформного полиметаллического оруденения. И вот в 2001 году оно выявлено. Но самое важное, что уже в 21-м веке проект по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения Новой Земли получил одобрение Госкомиссии по вопросам Арктики и поддержку в размере 7 миллиардов рублей. Планируется, что ежегодно на Павловском ГОКе будут производить до 47 тысяч тонн свинцовых и 223 тысячи тонн цинковых концентратов в год. На самом деле, Арктику сейчас ещё только начинают экономически осваивать. Конечно, для меня важно осознавать, что я приложил руку к тому, что сейчас там, на Новой Земле, будут разворачиваться крупномасштабные работы (хотя меня – как геолога и одного из первооткрывателей – даже не вспомнили и даже не ссылались на диссертационную работу) по добыче полезных ископаемых, – подытоживает Сергей Вояковский.

Таких экспедиций и пройденных маршрутов за 44 года работы в геологии у Сергея Константиновича было великое множество: Полярный, Северный, Южный Урал, Средняя Азия, Новая Земля, Монголия, Иран и, наконец, Забайкальский край, который особенно запал ему в душу.

– В 90-е годы научные сотрудники нашего института, впрочем, как и многие в стране, были вынуждены заниматься охраной стоянок, продавать какие-то вещи и продукты на рынках, – вспоминает Сергей Константинович. – Просто надо было выжить любыми способами. Думал, что Удоканская экспедиция не развалится, и я продолжу своё любимое дело. Позвонил в экспедицию, сказали: «Приезжай, специалисты нужны». Приехал со старшим сыном. Готовил проект по реке Ураге на фосфориты. А потом и Удоканской экспедиции не стало.

Тем, кто всю жизнь прожил у моря, снится море, а тем, кто работал в горах, – горы. Так и Сергей Вояковский не смог жить без них – они вернулись в его жизнь в виде сувениров, изготовленных из горных сокровищ: чароита, нефрита, сердолика, серпентинита.

Истинному интеллигенту, человеку, обладающему достоинством, было бы трудно что-то выпрашивать или жаловаться на обстоятельства. Геологи, прошедшие первыми по тем землям, где ранее не ступала нога человека, привыкли справляться со сложностями, которые, как ни странно, и давали им силы идти вперёд.

…После того как мы попрощались с Сергеем Константиновичем, я ещё некоторое время наблюдал за тем, как он шёл по тем самым гранитным мостовым Петербурга, по которым много лет назад бегал ещё мальчишкой, влюблённым в камни, минералы и горные породы. Тогда он, наверное, и представить себе не мог, что жизнь и его упорный труд позволят ему стать первооткрывателем. А тяга творить выльется в творчество, которое будет вдохновлять тех, кто соприкасается с ним. А сам мастер не понаслышке знает о суровом характере камней – сокровищ, которые открываются только избранным…